| Служба поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ России (СПАСР ВМФ России) | |

|---|---|

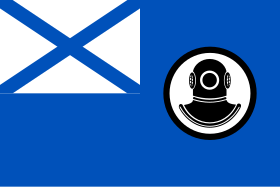

Флаг поисково-спасательных судов (катеров) ВМФ России с 1 января 2001 года. | |

| Годы существования | 1921 — н. в. |

| Страна |

|

| Подчинение | начальнику Главного штаба ВМФ — первому заместителю Главнокомандующего ВМФ России |

| Входит в |

|

| Тип | служба боевого обеспечения[1][2] |

| Функция | поисково- и аварийно-спасательное обеспечение |

| Предшественник | УПАСР ВМФ России |

| Командиры | |

| Действующий командир | начальник СПАСР ВМФ капитан 1-го ранга Д. Г. Шайхутдинов[3][4] |

| Известные командиры | Ф. И. Крылов |

Слу́жба поиско́вых и авари́йно-спаса́тельных рабо́т ВМФ Росси́и (СПАСР ВМФ России)[5][4] — специальная служба (система органов управления и специальных формирований)[6] в Военно-морском флоте Российской Федерации (ВМФ России), предназначенная для выполнения задач по поисково-спасательному обеспечению (ПСО) сил флота[1][2]: поиску и оказанию помощи повреждённым и терпящим бедствие кораблям и судам, спасению их личного состава, подъёму затонувших кораблей (судов), а также спасению экипажей летательных аппаратов, потерпевших аварию над морем[7][8].

До 1993 года задачи поисково-спасательного обеспечения ВМФ России выполняла Поисково-спасательная служба ВМФ России (ПСС ВМФ России), в 1993—2009 годах — Управление поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ России (УПАСР ВМФ России)[9][10][11][12].

История

Одним из первых известных в России случаев подводных аварийно-спасательных работ стала операция по спасению «потаённого судна» (подводного судна), сконструированного крестьянином Ефимом Никоновым, которое затонуло вместе с экипажем при его испытаниях на реке Неве в 1724 году. В ходе спасательных работ, в которых принимал непосредственное участие тогдашний российский император Пётр I, аварийное «потаённое судно» было вытащено на берег. При этом обошлось без жертв[9][10].

В 1882 году в Кронштадте была создана Водолазная школа, в задачу которой входила подготовка водолазов для Российского императорского флота (РИФ)[6]. Преподаватели школы, а также её курсанты и слушатели (нижние чины, а с 1897 года и офицеры), выполняли подводные аварийно-спасательные и судоподъёмные работы на терпящих бедствие или затонувших кораблях РИФ. В 1928 году Водолазная школа, к тому времени перебазированная на Чёрное море и располагавшаяся в Севастополе, была включена в состав ЭПРОН и переведена в Балаклаву, где её объединили с находившимися там Водолазными курсами ЭПРОН. После слияния школа получила наименование Водолазная школа ЭПРОН. В 1931 году Водолазная школа ЭПРОН была преобразована в Военно-морской водолазный техникум ЭПРОН[13][14].

Первым специализированным спасательным судном (СС) для подъёма аварийных и затонувших подводных лодкок в РИФ стало судно «Волхов», которое вошло в состав флота в 1915 году. 15—16 июня 1917 года СС «Волхов» впервые произвело подъём затонувшей у Аландских островов подводной лодки АГ-15[15][16]. 31 декабря 1922 года СС «Волхов» было переименовано в «Коммуну», и по состоянию на 2020 год продолжало нести службу в составе ВМФ России[17].

Тем не менее, несмотря на зарождение водолазного и судоподъёмного дела в России, специальной поисково-спасательной службы в её военно-морском флоте так и не было создано вплоть до советского периода, поэтому задачи судоподъёма и спасения терпящих бедствие на море в дореволюционной России решались различными частными организациями[10].

5 января 1921 года постановлением Совета народных комиссаров РСФСР (СНК РСФСР) «О работах по подъёму затонувших судов на Чёрном и Азовском морях»[18] все судоподъёмные работы на Чёрном и Азовском морях были сосредоточены в ве́дении Народного комиссариата по морским делам РСФСР (НКМД РСФСР). Данным постановлением руководство судоподъёмом на обоих морях сводилось в единый орган управления — Управление по судоподъёму на Чёрном море НКМД РСФСР, в подчинение которому передавались все судоподъёмные суда и средства, независимо от их ведомственной принадлежности, вместе с личным составом, который с этого момента считался состоящим на военной службе. Приказом Министра обороны СССР от 15 июня 1961 года № 145 дата принятия постановления СНК РСФСР от 5 января 1921 года установлена Днём рождения военно-морской аварийно-спасательной службы, в настоящее время являясь памятным днём для отечественных сил поисково-спасательного обеспечения ВМФ[4][12].

В течение первой половины 1921 года в ве́дение НКМД РСФСР были переданы Водолазная школа, а также работы по судоподъёму на Балтийском, Баренцевом и Белом морях. 29 октября 1921 года, в связи с фактической ограниченностью НКМД РСФСР в специальных судоподъёмных технических средствах и силах, декретом СНК РСФСР «О передаче подъёма судов из ведения Народного Комиссариата по Морским Делам в ведение Народного Комиссариата Путей Сообщения»[19] постановление СНК РСФСР от 5 января 1921 года было отменено, а все судоподъёмные работы на морях и реках РСФСР, включая судоподъёмные суда и средства вместе с личным составом (за исключением военморов, состоящих на действительной военной службе), из НКМД РСФСР были переданы в ве́дение Народного комиссариата путей сообщения РСФСР (НКПС РСФСР)[4][12].

Новая экономическая политика, проводимая с начала 1921 года в РСФСР, а затем в СССР, привела к переводу многих государственных учреждений на самоокупаемость под строгим государственным контролем. Одним из результатов этой политики стало образование в 1923 году новой структуры в сфере судоподъёма и подводно-технических работ — легендарной Экспедиции подводных работ особого назначения[4].

ЭПРОН

2 ноября 1923 года на основе Опытной глубоководной партии, сформированной летом 1923 года для испытаний глубоководной камеры (гидростата), спроектированной бывшим флагманским инженер-механиком дивизии подводных лодок Балтийского флота РИФ Е. Г. Даниленко, с целью последующего поиска и подъёма затонувшего в районе Балаклавы во время Крымской войны британского HMS Prince, приказом по ГПУ при НКВД РСФСР № 463 была создана Экспедиция подводных работ особого назначения (ЭПРОН) как структурное подразделение вышеупомянутого ГПУ (после 15 ноября 1923 года — ОГПУ при СНК СССР)[20].

17 декабря 1923 года приказом Председателя ОГПУ при СНК СССР № 528 новообразованной Экспедиции подводных работ особого назначения был присвоен ранг пограничной флотилии — в её состав, в качестве спасательного судна, была передана бывшая канонерская лодка «Кубанец» (после 17 декабря 1923 года года — «Помощь», после 4 июня 1924 года — «Красный Кубанец»)[21], а также утверждён штат ЭПРОН — 58 человек. Задачами ЭПРОН были определены судоподъём и специальные подводно-технические работы, связанные с подъёмом затонувших и аварийных судов[20].

1 января 1927 года, согласно постановлению СТО СССР от 17 декабря 1926 года, ЭПРОН был преобразован в государственное предприятие, находившееся в ве́дении ОГПУ при СНК СССР. Этим же Постановлением был утверждён Устав ЭПРОН, определявший деятельность предприятия на принципах хозрасчёта[20].

В 1931 году ЭПРОН из ве́дения ОГПУ при СНК СССР передаётся в ве́дение Народного комиссариата путей сообщения СССР, в 1936 году — Народному комиссариату водного транспорта СССР, а в 1939 году — Народному комиссариату морского флота СССР[20][10].

К началу 1935 года организационная структура ЭПРОН, впоследствии сохранившаяся без существенных изменений до начала Великой Отечественной войны (ВОВ), представляла собой следующее[20][22]:

- Главное управление ЭПРОН (ГУ ЭПРОН) — главный орган управления организации (Ленинград), которому подчинялись структурные подразделения центрального подчинения, а также региональные структурные подразделения на Балтийском, Черноморском, Северном, Тихоокеанском флотах и Каспийской военной флотилии соответственно:

- Московский отряд подводно-технических работ, Гидротехническая группа на строительстве № 15 НКВД СССР (Северный Сахалин)[Коммент. 1], Центральные мастерские (Ленинград), Военно-морской водолазный техникум (Балаклава), База отдыха водолазов (Хоста)[Коммент. 2];

- Балтийская экспедиция (перед началом ВОВ располагавшаяся в Таллине), Черноморская экспедиция (Балаклава), Северная экспедиция (Мурманск), Тихоокеанская экспедиция (Владивосток), Каспийская экспедиция (Баку), в состав которых входили соответствующие структурные подразделения, базировавшиеся на различных военно-морских базах (ВМБ):

Судовой состав ЭПРОН к началу Великой Отечественной войны включал в себя 28 спасательных судов, в том числе 7 современных судов специальной постройки, 50 водолазных судов (ботов и катеров), несколько плавбаз для судоподъёмных работ, барж, килекторов и других специализированных судов. Лучше всех спасательными судами была обеспечена Балтийская экспедиция. Недостаток спасательных судов имелся в Северной, Черноморской и особенно в Дальневосточной экспедициях[20]. В довоенный период ЭПРОН было поднято со дна более 300 затонувших кораблей и судов, выполнено большое количество подводно-технических работ при строительстве портов, прокладке подводных трубопроводов и коммуникаций[25]. По состоянию на 23 августа 1941 года штатная численность ЭПРОН составляла 2922 человека[22].

22 июня 1941 года, в первый день Великой Отечественной войны, совместным приказом народных комиссаров ВМФ и МФ СССР № 0525/22с все органы и средства ЭПРОН были включены в состав Военно-морского флота СССР (ВМФ СССР). Начальника ГУ ЭПРОН контр-адмирала Ф. И. Крылова подчинили заместителю НК ВМФ СССР адмиралу Л. М. Галлеру. Экспедиции на флотах и флотилиях стали подчиняться военным советам флотов (флотилий). Входящие в состав данных экспедиций структурные подразделения (АСО, ОПТР и т. д.), базировавшиеся на военно-морских базах, были подчинены командованиям ВМБ. Вышеперечисленные органы управления и подразделения ЭПРОН остались в подчинении ГУ ЭПРОН только в специальном отношении (структурно находясь в составе данной организации). В непосредственном подчинении ГУ ЭПРОН остались лишь Военно-морской водолазный техникум и Центральные мастерские (База отдыха водолазов ЭПРОН в Хосте была передана Медико-санитарному управлению ВМФ)[22].

22 августа 1941 года приказом НК ВМФ СССР № 0799 вводится в действие «Положение об аварийно-спасательной службе флота (флотилии)», согласно которому создаются органы управления аварийно-спасательным обеспечением на флотах и флотилиях ВМФ СССР — аварийно-спасательные службы флотов (флотилий). Данным Положением на ЭПРОН возлагалось осуществление аварийно-спасательной службы в ВМФ СССР: на флотах (флотилиях) — экспедициями подводных работ при главных базах флотов (флотилий); на военно-морских базах — аварийно-спасательными отрядами и отрядами подводно-технических работ или аварийно-спасательными группами при ВМБ; начальниками аварийно-спасательных служб флотов (флотилий) являлись начальники экспедиций подводных работ[22][26][27][28].

2 июня 1942 года приказом НК ВМФ СССР № 0469 ЭПРОН был преобразован в Аварийно-спасательную и судоподъёмную службу ВМФ СССР[22][9][10].

АСС ВМФ

Аварийно-спасательные службы флотов (флотилий), созданные приказом НК ВМФ СССР от 22 августа 1941 года № 0799, и осуществляемые органами и средствами ЭПРОН на флотах (флотилиях) и ВМБ, обеспечивали боевую деятельность оперативных объединений ВМФ СССР в аварийно-спасательном отношении, вели проверки состояния спасательных устройств по обеспечению живучести на кораблях и судах данных объединений (флотов и флотилий), обслуживали в аварийно-спасательном отношении торговый морской и промысловый флоты, а также иностранные суда в территориальных водах СССР, входящих в зону ответственности флотов (флотилий)[22][27][28].

Аварийно-спасательные службы флотов (флотилий) ВМФ СССР решали в том числе следующие задачи[27][28]:

- оказание немедленной помощи потерпевшим аварии надводным и подводным кораблям;

- спасение личного состава аварийных кораблей;

- обеспечение плавучести кораблей, получивших пробоины;

- снятие кораблей с мелей и камней;

- подъём затонувших кораблей;

- буксировка в базы кораблей при потере ими хода и управляемости;

- спасение судов торгового и промыслового флотов в случаях аварий с ними.

Тем не менее первый год войны выявил факт недостаточной организации аварийно-спасательного обеспечения оперативных объединений ВМФ СССР. Штабы флотов (флотилий) не обладали достаточным опытом планирования и организации, а ЭПРОН — опытом выполнения аварийно-спасательных работ в условиях войны[22][27][28].

2 июня 1942 года приказом НК ВМФ СССР № 0469 государственная организация ЭПРОН была преобразована в Аварийно-спасательную и судоподъёмную службу ВМФ СССР (АССС ВМФ СССР). Этим же приказом устанавливалась штатная численность личного состава АССС ВМФ СССР — 4707 человек. Экспедиции подводных работ на флотах и флотилиях были преобразованы в аварийно-спасательные отделы и отделения АССС флотов и флотилий соответственно. Главное управление ЭПРОН преобразовано в Управление АССС ВМФ СССР. Военно-морской водолазный техникум ЭПРОН был переформирован в Аварийно-спасательный учебный отряд ВМФ СССР[26][22][9][10].

На аварийно-спасательные отделы (отделения) АССС флотов (флотилий) были возложены функции довольствующих органов по снабжению всех кораблей и судов из состава флота (флотилии) спасательным имуществом, в том числе водолазным снаряжением и оборудованием. В дополнение к специальным формированиям (АСО и ОПТР), уже существовавшим при каждом аварийно-спасательном отделе (отделении) АССС флота (флотилии), из имеющихся сил и средств были сформированы судоподъёмные отряды, на которые возлагались задачи судоподъёма затонувших судов. При этом многие подразделения АССС флотов (флотилий) испытывали проблемы с укомплектованностью личным составом[26][22].

3 января 1944 года приказом НК ВМФ СССР № 05 введено «Положение об Аварийно-спасательной службе», согласно которому Аварийно-спасательная и судоподъёмная служба ВМФ СССР была преобразована в Аварийно-спасательную службу ВМФ СССР (АСС ВМФ СССР). Судоподъёмные отряды на флотах (флотилиях) были упразднены. При этом задачи судоподъёма вновь целиком были возложены на АСО и ОПТР, которые с этого момента переходили в непосредственное подчинение аварийно-спасательных служб флотов (флотилий), осуществлявшихся аварийно-спасательными отделами (отделениями) соответственно. Несмотря на то, что в зависимости от складывавшейся оперативной обстановки организационно-штатная структура АСС флотов и флотилий неоднократно корректировалась, данная система подчинённости в АСС ВМФ СССР сохранилась до конца Второй мировой войны, а также в послевоенный период вплоть до 1950 года. В 1951 году силы аварийно-спасательного обеспечения флотов, флотилий и ВМБ (аварийно-спасательные отряды) были переформированы в штатные формирования (отдельные дивизионы АСС флотов, флотилий и ВМБ)[29][30][31][26][22].

За годы Второй мировой войны подразделениями АССС—АСС ВМФ СССР был проведён большой объём подводно-технических работ. Примерно в 1500 случаях была оказана различная помощь повреждённым кораблям, подводным лодкам, военным и гражданским судам СССР и союзников. Со дна морей, озёр и рек было поднято около 1700 кораблей и судов. Действия личного состава АССС—АСС ВМФ, например таких как первая в СССР женщина-водолаз Н. В. Соколова, зачастую служили примером стойкости и героизма. В первое послевоенное десятилетие силами Аварийно-спасательной службы ВМФ СССР (в 1946—1953 годах — АСС ВМС СССР, в связи с переименованием на тот период Военно-морского флота в Военно-морские силы СССР)[32] было поднято около 2700 кораблей и судов, многие из которых были либо вновь введены в строй, либо отправлены на утилизацию, в связи с чем советская промышленность получила сотни тысяч тонн металлолома, необходимого для восстановления разрушенного войной народного хозяйства. Суммарный тоннаж поднятых со дна единиц техники составил около 3 000 000 тонн[9][10].

В 1957 году, согласно распоряжению Совета Министров СССР от 23 августа 1956 года № 5128-р, морская аварийно-спасательная служба была разделена на 2 составляющие: военную и гражданскую. АСС ВМФ СССР осталась как и прежде — военной составляющей морской аварийно-спасательной службы. В качестве гражданской составляющей в составе Министерства морского флота СССР (ММФ СССР) было образовано Главное управление морских путей, судоподъёмных и подводно-технических работ ММФ СССР (Главморпуть ММФ СССР), на которое было возложено выполнение судоподъёмных и подводно-технических работ в народно-хозяйственных целях и в интересах всех гражданских ведомств Советского Союза. При этом из состава АСС ВМФ СССР для вновь создаваемых аварийно-спасательных подразделений Главморпути ММФ СССР были переданы вспомогательные плавсредства и водолазная техника[33][34].

В марте 1963 года АСС ВМФ переподчиняют тылу ВМФ СССР, объединяя её со Вспомогательным флотом тыла ВМФ, начальником которого на тот период являлся вице-адмирал П. А. Мельников[35]. На основе Управления вспомогательных судов и гаваней ВМФ, а также Управления АСС ВМФ, было создано общее Управление вспомогательного флота и аварийно-спасательной службы ВМФ СССР (УВФиАСС ВМФ СССР). Бывшее Управление АСС ВМФ было преобразовано во 2-й отдел УВФиАСС ВМФ СССР, с одновременным сокращением численности его личного состава более чем в 5 раз[36].

Вследствие непонимания руководством вспомогательного флота проблем и потребностей аварийно-спасательной службы, а также несовместимости задач боевого и тылового обеспечения ВМФ СССР, данные структурные изменения негативно сказались на уровнях боевой подготовки и готовности аварийно-спасательных сил на флотах и флотилиях: соединения и части аварийно-спасательных судов лишились некоторых пунктов базирования, были сокращены многие их береговые базы и подразделения обеспечения, а также судовой состав[36].

Несмотря на это, органы управления АСС тыла ВМФ СССР и подчинённые им аварийно-спасательные силы ВМФ продолжали весь этот период выполнение задач боевой службы: устранение аварийных ситуаций на кораблях и судах, связанных с возникновением незначительных очагов пожара или поступлением воды в корпус, а также задач по извлечению из воды упавших в море советских космических аппаратов и т. д.[36] Одним из успешных примеров судоподъёмных работ судами АСС тыла ВМФ стал подъём затонувшей в Баренцевом море 26 января 1961 года дизель-электрической подводной лодки (ДПЛ) С-80, произведённый в июне — июле 1969 года спасательно-подъёмным судном (СПС) «Карпаты» проекта 530А в составе 10-й экспедиции особого назначения (ЭОН-10) центрального подчинения ВМФ СССР[38][39]. После завершения судоподъёмной операции и расформирования ЭОН-10, единственное в своём классе судоподъёмное судно ВМФ СССР и России (построенное по проекту 530 и введённое в строй в 1967 году, модернизированное по проекту 530А в 1968 году)[39], СПС «Карпаты» продолжало службу в составе сил аварийно- и поисково-спасательного обеспечения Северного, а затем Балтийского флотов, после чего в конце 2009 года было выведено из состава ВМФ, и в 2017 году утилизировано[40][41].

В 1979 году аварийно-спасательная служба была выведена из подчинения тылу ВМФ и объединена с существовавшей начиная с 1967 года Поисково-спасательной службой ВМФ. Новая единая служба получила наименование Поисково-спасательная служба ВМФ СССР[10].

ПСС ВМФ

В 1967 году, в связи с возросшим количеством советских пилотируемых космических полётов, в ВМФ СССР была создана Поисково-спасательная служба ВМФ СССР (ПСС ВМФ СССР), которая до 1979 года существовала параллельно с Аварийно-спасательной службой тыла ВМФ СССР. Однако в отличие от последней, основными задачами ПСС ВМФ СССР в тот период были обеспечение возможных посадок на воду советских спускаемых аппаратов, а также операции по поиску приводнившихся спускаемых аппаратов и спасению космонавтов[9][10].

Одной из значимых спасательных операций с участием моряков-спасателей из состава ПСС ВМФ СССР стала операция по спасению экипажа спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля «Союз-23»: космонавтов В. Д. Зудова и В. И. Рождественского, приводнившегося 16 октября 1976 года на озере Тенгиз в Казахской ССР[9][10].

В 1979 году, с целью расширения возможностей и комплексному выполнению задач поисково-спасательного обеспечения ВМФ и советской космической программы, ПСС ВМФ и АСС тыла ВМФ (последняя данными структурными преобразованиями выводилась из подчинения тылу ВМФ СССР) были объединены в единую Поисково-спасательную службу ВМФ СССР (ПСС ВМФ СССР), подчинённую начальнику Главного штаба ВМФ СССР. С этого момента объединённая Поисково-спасательная служба ВМФ СССР стала решать общие задачи судоподъёма и аварийно-спасательного обеспечения ВМФ, а также поисково-спасательного обеспечения советских космических полётов. После образования объединённой ПСС ВМФ СССР в 1979 году, силы ПСО флотов, флотилий и ВМБ к середине 1980-х годов были сведены в бригады спасательных судов флотов, отдельные дивизионы спасательных судов флотилий и группы спасательных судов ВМБ[30][31][42][43][6][9][10].

В середине 1980-х годов ПСС ВМФ СССР располагала 368 поисково-спасательными судами, а также по своей оснастке и подготовленности считалась одной из лучших среди других морских поисково-спасательных служб мира. Вместе с тем, в связи с экономическими трудностями перестроечного периода в СССР, в конце 1980-х годов резко сократилось финансирование всех видов ВС СССР, и как следствие — финансирование ПСС ВМФ в составе Военно-морского флота СССР[45]. К моменту распада СССР в 1991 году, состав сил ПСО ВМФ СССР сократился до 192 судов различных типов и проектов. Одновременно с этим были достигнуты значительные результаты по развитию и внедрению технологий подводно-технических работ, водолазной и морской спасательной техники: построен ряд поисково-спасательных судов, оснащённых глубоководными водолазными комплексами и другим новейшим на тот момент водолазным оборудованием, спасательными глубоководными аппаратами (СГА) и судовыми крановыми установками для их спуска и подъёма, которые обеспечивали выполнение водолазных работ на глубинах до 300 метров. Во второй половине 1980-х годов, с вводом в строй таких аппаратов как СГА проекта 1855 «Приз», испытанные глубины погружения возросли до 500 метров[14][9][10]. Были отработаны методы доставки морских спасателей в кратчайшие сроки авиационными средствами ВВС ВМФ СССР, с последующим их десантированием парашютным или беспарашютным (с вертолётов) способами[42][43].

Интенсивное развитие и строительство в 1970—1980-х годах советских атомных подводных лодок (АПЛ) дало толчок развитию их поисково-спасательного обеспечения, имевшего цель спасение экипажей АПЛ. В непосредственном распоряжении ПСС ВМФ СССР, в числе других поисково-спасательных судов, имелись 2 спасательные подводные лодки (СПЛ) проекта 940 «Ленок»: БС-257 (Северный флот) и БС-486 «Комсомолец Узбекистана» (Тихоокеанский флот), оборудованные декомпрессионными барокамерами для размещения до 50 спасённых подводников (собственный экипаж СПЛ — 94 человека). Также предусматривалось размещение на СПЛ до 2-х СГА проекта 1855 «Приз». 22—23 октября 1981 года СПЛ БС-486 «Комсомолец Узбекистана» участвовала в операции по спасению экипажа затонувшей у входа в пролив Босфор Восточный ДПЛ С-178, впервые в истории советского ВМФ осуществив подводный переход экипажа с одной подводной лодки на другую[9][10]. В 1983 году силами экспедиции ПСС ВМФ, впервые в истории ВМФ СССР, был осуществлён подъём атомной субмарины — затонувшей в Авачинском заливе АПЛ К-429[45].

В конце 1980-х — начале 1990-х водолазами-глубоководниками 40 НИИ АСД МО СССР были проведены серии испытаний метода длительного погружения в условиях гидробарокамеры ГБК-50, с моделированием многосуточного пребывания (до 10 суток) на глубинах до 500 метров, и дыханием испытателей с помощью специальной дыхательной газовой смеси. За успешное выполнение серии испытаний, в 1991 году — в последний год существования СССР, водолазы-испытатели капитаны 3-го ранга А. И. Ватагин и Л. М. Солодков были удостоены званий Героев Советского Союза, а руководитель медицинского обеспечения данных исследований полковник медицинской службы В. В. Семко — звания Герой Социалистического Труда[46][45].

После распада СССР и образования 7 мая 1992 года Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС РФ)[47], ПСС ВМФ в составе Военно-морского флота Российской Федерации стала именоваться Поисково-спасательной службой ВМФ России (ПСС ВМФ России). В 1993 году ПСС ВМФ России была преобразована в Управление поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ России[9][10].

УПАСР ВМФ

19 апреля 1993 года приказом Министра обороны Российской Федерации № 215, в соответствии с постановлением Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 1 марта 1993 года № 174[48], ПСС ВМФ России была преобразована в Управление поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ России (УПАСР ВМФ России), подчинённое начальнику Главного штаба ВМФ России[9][10][42][43].

Организационная структура УПАСР ВМФ России была качественно и количественно модернизирована по сравнению с ранее существовавшей в ПСС ВМФ России. Главным органом управления службы являлось Управление поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ России. В составе оперативных объединений ВМФ России были сформированы управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) флотов, а также службы поисковых и аварийно-спасательных работ (СПАСР) флотилий и ВМБ, подчинённые начальникам штабов флотов, флотилий и ВМБ соответственно[6][42][43].

В структуре УПАСР (СПАСР) флотов (флотилий) были образованы командные пункты, каждый из которых вошёл в общую систему управления силами флота (флотилии), а также организационно-плановые отделы, отделы поиска и организации поисково-спасательного обеспечения полётов космических аппаратов, отделы организации поисково-спасательного обеспечения и боевой подготовки, отделы организации и снабжения, и т. д. Данные структурные изменения существенно улучшили управление силами ПСО флотов (флотилий), а также взаимодействие с другими отделами и службами штабов, соединениями и частями флотов (флотилий)[42][43].

В первой половине 1990-х годов были продолжены начатые ещё в СССР, в конце 1980-х годов, испытания метода длительного погружения в условиях гидробарокамеры ГБК-50 на глубины до 500 метров, с моделированием многосуточного глубоководного пребывания водолазов до 15 суток. В 1995 году за успешное выполнение серии испытаний водолазы-испытатели 40 ГНИИ Минобороны России капитан 1-го ранга В. С. Сластен и капитан 2-го ранга А. Г. Храмов были удостоены званий Героев Российской Федерации[14][46][45].

В 1990-е годы, в связи с тяжёлой экономической ситуацией в России, недофинансированием ВС РФ в целом, и Военно-морского флота в частности, происходит критическое сокращение судового и личного состава УПАСР ВМФ России, а также прекращение поставок нового водолазного снаряжения и техники. К началу 1999 года судовой состав сил ПСО ВМФ сократился до 139 судов, а в 2000 году он составлял всего около 60 судов различного назначения. Были списаны и впоследствии отправлены на утилизацию имевшиеся в распоряжении УПАСР ВМФ две СПЛ проекта 940 «Ленок». Из имевшихся в 1980-е годы 25 судов, предназначенных для проведения глубоководных водолазных работ, в распоряжении УПАСР ВМФ сохранилось лишь 2 спасательных судна: «ЭПРОН» проекта 527М (Черноморский флот) и «Алагез» проекта 537 (Тихоокеанский флот), где имелись квалифицированные водолазы-глубоководники в составе 12 и 20 человек соответственно. Кроме того, на сохранившихся в составе ВМФ России спасательных судах проекта 05361: «Георгий Титов» (Северный флот) и «Саяны» (Тихоокеанский флот), имелись комплекты нормобарических водолазных скафандров Hardsuit HS1200 производства канадско-американской компании OceanWorks International, позволявшие выполнять подводно-технические работы на глубинах до 365 метров. Из-за сокращения медицинских кадров ВМФ, на крайне низкий уровень опустилось медицинское обеспечение водолазных спусков, что вкупе с отсутствием средств на приобретение дорогостоящего гелия, используемого для дыхательной газовой смеси, привело к практически полному прекращению тренировочных глубоководных погружений водолазов-спасателей на флотах и флотилиях ВМФ России, которые если и проводились, то лишь эпизодически. Была разрушена единая система подготовки и поддержания квалификации водолазных специалистов ВМФ, отсутствовала современная учебная база (специализированные учебно-тренировочные центры на флотах и флотилиях, оснащённые тренажёрами), и т. д.[10][14][45]

Вышеупомянутые негативные общегосударственные тенденции 1990-х годов привели к тому, что к началу XXI века УПАСР ВМФ и подчинённые ей силы ПСО ВМФ в большинстве своём утратили способность эффективно и оперативно реагировать на внештатные ситуации, возникающие на кораблях и судах ВМФ России в Мировом океане. Трагические события, связанные с гибелью в Баренцевом море АПЛ К-141 «Курск» в 2000 году, а также буксируемой на утилизацию К-159 в 2003 году, и чрезвычайным происшествием с СГА АС-28 в 2005 году у берегов Камчатки, показали крайне ограниченные возможности УПАСР ВМФ России самостоятельно решать задачи глубоководных аварийно-спасательных, подводно-технических и судоподъёмных работ без привлечения иностранных специалистов и техники[45][9][10][14].

В 2000-е годы ситуация с финансированием ВМФ России начала меняться к лучшему, в связи с чем начинает проводиться планомерная работа по совершенствованию УПАСР ВМФ. В 2001 году была принята «Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 года», в которой утверждается комплекс мер, обеспечивающих развитие и взаимодействие ведомственных сил поисково-спасательного обеспечения морской деятельности России, а также единой государственной глобальной автоматизированной системы наблюдения за обстановкой в Мировом океане, в том числе системы мониторинга и контроля за местоположением российских судов[49][9][10][14].

5 мая 2002 года указом Президента Российской Федерации утверждается День водолаза. Начинают закладываться новые поисково-спасательные суда и подводные аппараты различного назначения, которые по мере завершения их строительства и испытаний поступают в состав ВМФ России. При этом особое внимание уделяется имеющей приоритетное значение проблеме спасения экипажей аварийных подводных лодок. На вооружение сил ПСО ВМФ начинает поступать новое водолазное снаряжение и техника, в том числе иностранного производства. Были разработаны государственные программы подготовки водолазного состава, а также медицинского состава ВМФ по специальности «Водолазная медицина», продолжены научные исследования в области развития водолазного дела и глубоководных погружений[9][10][14].

Начавшаяся в 2008 году реформа Вооружённых Сил Российской Федерации повлекла за собой оптимизацию организационно-штатной структуры сил ПСО ВМФ России, в результате чего УПАСР ВМФ России в 2009 году было реорганизовано в Службу поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ России[11][12].

СПАСР ВМФ

В 2009 году, в рамках I этапа реформы Вооружённых Сил Российской Федерации, УПАСР ВМФ России было упразднено. На его основе была сформирована Служба поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ России (СПАСР ВМФ России), первоначально подчинённая начальнику тыла ВМФ — заместителю Главнокомандующего ВМФ России по тылу, а впоследствии вновь непосредственно начальнику Главного штаба ВМФ — первому заместителю Главнокомандующего ВМФ России[4][11][12][52].

На том же этапе реформы ВС РФ силы ПСО ВМФ России (бригады спасательных судов, подчинённые УПАСР флотов, а также отдельные дивизионы и группы спасательных судов, подчинённые СПАСР флотилий и ВМБ) в 2011 году были переформированы в аварийно-спасательные отряды. 14 февраля 2014 года Министром обороны Российской Федерации была утверждена «Концепция развития системы поисково-спасательного обеспечения Военно-Морского Флота на период до 2025 года»[52], реализация которой направлена на решение части имеющихся проблем, связанных с ведомственной разобщенностью аварийно-спасательных формирований, подчинённых различным федеральным органам исполнительной власти, и как следствие — недостаточным уровнем оперативного реагирования и наращивания сил и средств при ликвидации аварии на море. Одновременно с этим, Концепция является программой развития федеральной системы поисково-спасательного обеспечения морской деятельности России, а также комплексного подхода к функционированию и развитию системы органов управления и сил ПСО ВМФ России, как одной из составляющих Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Российской Федерации (РСЧС)[53][54][49].

В октябре 2019 года на борту введённого в строй в 2015 году спасательного судна «Игорь Белоусов» проекта 21300, входящего в состав 79-го аварийно-спасательного отряда Тихоокеанского флота, было проведено испытание и освоение нового глубоководного водолазного комплекса ГВК-450 (производства британской компании <i>Divex</i>[англ.], разработанного совместно с российской компанией «Тетис Про»)[55], в ходе которого водолазы-глубоководники ВМФ России погрузились на рекордную глубину 416 метров. Во время данных погружений было установлено 5 рекордов Российской Федерации, 9 рекордов Минобороны России и ВМФ. В их числе[56]:

- 2 рекорда глубины водолазного погружения с выходом в водную среду и выполнением практических водолазных работ;

- 1 рекорд глубины с проведением работ по оказанию помощи аварийной подлодке;

- 1 рекорд по количеству водолазов, одновременно пребывающих под давлением.

В настоящее время в СПАСР ВМФ большое внимание уделяется боевой подготовке и проведению учений, в том числе международных. Силы ПСО ВМФ России отрабатывали вопросы поиска и спасения условно «аварийных» подводных лодок в ходе таких учений как Sorbet Royal — 2005, «Болд Монарх — 2008» (по результатам которых действия российских моряков-спасателей были высоко оценены наблюдателями из 25 стран мира), «Болд Монарх — 2011» и т. д.[9][10][14]

Структура

Служба поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ России, входящая в состав Главного штаба ВМФ (Санкт-Петербург), имеет следующую структуру подчинённых сил ПСО ВМФ и их органов управления, входящих в состав штабов соответствующих объединений и соединений[8][57][58][52]:

- структурные подразделения центрального подчинения (328 ЭАСО, НИИ СиПТ ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», ЦС ВМФ);

- управления поисковых и аварийно-спасательных работ флотов (УПАСР Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов):

- аварийно-спасательные отряды флотов (подчинённые УПАСР флотов),

- службы поисковых и аварийно-спасательных работ флотилий (СПАСР Приморской флотилии разнородных сил, Объединённого командования войск и сил на Северо-Востоке):

- аварийно-спасательные отряды флотилий (подчинённые СПАСР флотилий, в том числе ОКВС),

- службы поисковых и аварийно-спасательных работ военно-морских баз и районов (СПАСР Ленинградской, Новороссийской, Беломорской ВМБ и Совгаванского ВМР):

- аварийно-спасательные отряды ВМБ и ВМР (подчинённые СПАСР ВМБ и ВМР);

- СПАСР Каспийской флотилии:

- аварийно-спасательный отряд флотилии (293 АСО)[59];

- управления и штабы авиационных соединений и частей Морской авиации флотов (флотилий).

Силы ПСО ВМФ России (воинские части), подчинённые органам управления СПАСР ВМФ, имеют в своём составе морские и рейдовые поисково-спасательные суда (катера) различных типов и проектов[60]:

- спасательные суда подводных лодок;

- спасательные буксиры;

- водолазные суда (боты, катера);

- пожарные суда (катера), и т. д.

Поисково-спасательные суда, предназначенные для выполнения глубоководных аварийно-спасательных и подводно-технических работ, как правило являются судами-носителями обитаемых и необитаемых подводных аппаратов различного типа и назначения.

Плавсостав сил ПСО ВМФ России (экипажи поисково-спасательных судов и катеров), подчинённых СПАСР ВМФ, как правило укомплектован гражданским персоналом. В ряде случаев, если на поисково-спасательных судах по штату предусмотренны воинские должности, то они укомплектованы смешанными экипажами из гражданского персонала и военнослужащих[61][62].

Силы ПСО ВМФ России также включают в себя формирования Морской авиации ВМФ: подразделения поисково-спасательных авиационных комплексов (летательные аппараты в совокупности с поисково-спасательными системами и оборудованием), а также штатные и нештатные поисково-спасательные подразделения (спасательные парашютно-десантные группы, наземные поисково-спасательные команды) из состава авиационных частей[52].

Галерея

- Поисково-спасательные суда (катера) ВМФ России

-

-

Экипаж спасательного судна СС-750 (до сентября 1995 года — КИЛ-140) проекта 141С отрабатывает спуск СГА АС-26 «Приз» проекта 18551 (342-й аварийно-спасательный отряд ДКБФ)[63] — тренировка по оказанию помощи аварийной подлодке, лежащей на грунте; Балтийское море, 2020 год.

-

Спасательное судно «Игорь Белоусов» проекта 21300 (79-й аварийно-спасательный отряд КТОФ); Владивосток, 2015 год.

-

Спасательный глубоководный аппарат АС-40 «Бестер-1» проекта 18271 (79-й аварийно-спасательный отряд КТОФ; основное судно-носитель «Игорь Белоусов»), 2015 год.

-

Спасательный морской буксир «Фотий Крылов» проекта Р-5757 (79-й аварийно-спасательный отряд КТОФ); учения RIMPAC, 2012 год (на заднем плане корабли других стран-участниц: крейсер УРО USS Chosin типа «Тикондерога» и фрегат УРО HMAS Darwin типа «Аделаида»).

-

Спасательное буксирное судно СБ-45 проекта 22870 (293-й аварийно-спасательный отряд ККФл); военно-морской парад Каспийской флотилии в честь празднования Дня Военно-Морского Флота в Астрахани, 2015 год.

-

Рейдовый водолазный катер РВК-933 проекта 23040 — катер комплексного поисково-спасательного обеспечения, включая выполнение задач пожаротушения (293-й аварийно-спасательный отряд ККФл); военно-морской парад Каспийской флотилии в честь празднования Дня ВМФ в Астрахани, 2015 год (на заднем плане: малый артиллерийский корабль «Астрахань» проекта 21630).

-

Морской водолазный бот ВМ-154 проекта 535 (37-я бригада спасательных судов КЧФ; после 2011 года — 145-й аварийно-спасательный отряд КЧФ); Севастополь, 2007 год.

-

Противопожарный катер ПЖК-37 проекта 364 (37-я бригада спасательных судов КЧФ; после 2011 года — 145-й аварийно-спасательный отряд КЧФ); Севастополь, 2006 год.

См. также

- Научно-исследовательский институт спасания и подводных технологий

- 328-й экспедиционный аварийно-спасательный отряд

Примечания

Комментарии

- ↑ Строительство нефтепровода Оха — Софийск в 1940—1942 годах (в 1946 году продлённого до Комсомольска-на-Амуре), предназначенного для перекачки северосахалинской нефти на материк, и проложенного по дну пролива Невельского на участке Погиби — Лазарев[23].

- ↑ Ныне санаторий «Аврора» в микрорайоне Хоста (Сочи), входящий в состав санаторно-курортного комплекса «Сочинский» Минобороны России[24].

- ↑ На Краснознамённом Черноморском флоте (КЧФ) советский флаг судов поисково-спасательной службы ВМФ использовался до 1997 года (введённые де-юре в 1992 году флаги и вымпелы военных кораблей КЧФ де-факто не использовались).

- ↑ СГА АС-34 «Приз» построен по проекту 1855, вступил в строй в 1989 году (с 1990 года в составе 88-й бригады спасательных судов КСФ), в 2014—2016 годах модернизирован по проекту 18551; по состоянию на 2020 год вместе с судном-носителем продолжал службу в составе 86-го аварийно-спасательного отряда КСФ[44].

Источники

- ↑ 1 2 ВМС, 1990, Поисково-спасательное обеспечение, с. 326.

- ↑ 1 2 ВЭС, 2001, Поисково-спасательное обеспечение, с. 330 / Т. 2.

- ↑ Андрей Лубянов. Для работ в агрессивной среде // Флаг Родины : газ. — 2017. — № 38 (30 мая). — С. 1, 4.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 Шайхутдинов и др., 2020.

- ↑ "Служба поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ отмечает 100-летний юбилей со дня своего образования". Mil.ru. Министерство обороны Российской Федерации. 2021-01-05. Архивировано 25 ноября 2021. Дата обращения: 7 декабря 2021.

- ↑ 1 2 3 4 Поисково-спасательная служба (ПСС). Энциклопедия. Mil.ru. Дата обращения: 27 марта 2020. Архивировано 4 февраля 2020 года.

- ↑ ВМС, 1990, Поисково-спасательная служба ВМФ, с. 326.

- ↑ 1 2 ВЭС, 2001, Поисково-спасательная служба (ПСС), с. 330 / Т. 2.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Лебедев, 2013, 2. Управление поисковых и аварийно-спасательных работ, с. 75—76.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Лебедев, 2014, 3. Управление поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ Российской Федерации, с. 34—40.

- ↑ 1 2 3 Мотасов Г. П. Спасение подводников: медико-физиологические вопросы. Proatom.ru. Информационное агентство «ПРоАтом» (30 апреля 2010). Дата обращения: 7 декабря 2021. Архивировано 6 декабря 2021 года.

- ↑ 1 2 3 4 5 Виктор Илюхин. Глубина мужества : Аварийно-спасательной службе военно-морского флота исполнилось 100 лет : [арх. 6 декабря 2021] // ВПК : газ. — 2021. — № 2 (19 января). — С. 8. — ISSN 1729-3928.

- ↑ РетроФлотъ, 2013, Зарождение водолазного дела в России.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 Лебедев, 2014, 4. Водолазное дело в России, с. 41—50.

- ↑ СС «Коммуна» («Волхов»): сто лет в строю. К 100-летию зачисления в списки флота и спуска на воду спасательного судна Черноморского флота Российской Федерации «Коммуна» (до 31.12.1922 г. — «Волхов»). РГА ВМФ. Дата обращения: 27 марта 2020. Архивировано 5 февраля 2020 года.

- ↑ РетроФлотъ, 2013, Становление и развитие судоподъёмного дела.

- ↑ "Старейшее судно ВМФ вновь вышло в море". Flot.com. Mil.Press. 2020-03-11. Архивировано 11 марта 2020. Дата обращения: 27 марта 2020.

- ↑ 5 января. Постановление СНК об организации работ по подъёму затонувших судов на Чёрном и Азовском морях. Электронная библиотека исторических документов. Федеральный историко-документальный просветительский портал (30 ноября 2021). Дата обращения: 7 декабря 2021. Архивировано 7 декабря 2021 года.

- ↑ Декрет Совета Народных Комиссаров. «О передаче подъёма судов из ведения Народного Комиссариата по Морским Делам в ведение Народного Комиссариата Путей Сообщения». Pravo.gov.ru. Официальный интернет-портал правовой информации. Дата обращения: 7 декабря 2021. Архивировано 7 декабря 2021 года.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 РетроФлотъ, 2013, Экспедиция подводных работ особого назначения ЭПРОН.

- ↑ 1 2 Катаев В. И. Боевая служба черноморских мореходных канонерских лодок // Мореходная канонерская лодка «Кореец» и другие. — М. : Моркнига, 2012. — С. 220—228. — 296 с. — ISBN 978-5-903081-44-8.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 РетроФлотъ, 2013, Включение спасателей в состав ВМФ СССР.

- ↑ Александр Голиков. Всё для фронта! : [арх. 6 февраля 2022] // Красная звезда : газ. — 2015. — № 79 (8 мая). — С. 23. — ISSN 0023-4559.

- ↑ Санаторий «Аврора». Санаторно-курортный комплекс «Сочинский». Министерство обороны Российской Федерации. Дата обращения: 27 марта 2020. Архивировано 11 декабря 2019 года.

- ↑ РетроФлотъ, 2013.

- ↑ 1 2 3 4 Усов, 2017.

- ↑ 1 2 3 4 Зубков, 2012, Глава 4. Прорыв из Таллина в Кронштадт, с. 270.

- ↑ 1 2 3 4 Зубков, 2012, Приложение 12. Извлечение из Положения об аварийно-спасательной службе флота (флотилии) 1941 г., с. 581.

- ↑ Аварийно-спасательный отряд Балтийского флота отмечает 68-ю годовщину со дня образования. Mil.ru. Министерство обороны Российской Федерации (16 октября 2012). Дата обращения: 14 апреля 2020. Архивировано 14 апреля 2020 года.

- ↑ 1 2 ВЭС, 2001, Аварийно-спасательный отряд, с. 9—10 / Т. 1.

- ↑ 1 2 ВМС, 1990, Аварийно-спасательный отряд, с. 10.

- ↑ Аракелова М. П. Особенности управления Военно-морским флотом в первые послевоенные годы (1945—1953 гг.) / М. П. Аракелова ; С. Ю. Кондратенко // Вестник Московского университета : науч. журн. / МГУ им. М. В. Ломоносова. — М. : Изд-во Московского ун-та, 2004. — С. 132—145. — (Вестник МГУ. Сер. 21. Управление (государство и общество), ISSN 2073-2643 ; 2013, № 1).

- ↑ Лебедев, 2013, 1. Государственная аварийная и спасательно-координационная служба Российской Федерации, с. 72—75.

- ↑ Лебедев, 2014, 2. Государственная аварийная и спасательно-координационная служба Российской Федерации (Госморспасслужба России), с. 24—33.

- ↑ Лурье В. М. Адмиралы и генералы Военно-морского флота СССР: 1946—1960. — М.: Кучково поле, 2007. — С. 342—343. — 672 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-9950-0009-9.

- ↑ 1 2 3 Mil.Press FLOT, 2010, Патриарх ЭПРОНа.

- ↑ 54th Rescue Ship Brigade. 54-я бригада спасательных судов. Michael Holm. Ww2.dk. Дата обращения: 27 марта 2020. Архивировано 17 ноября 2018 года.

- ↑ Кочергина И. Н. Подъём подводной лодки С-80 : Воспоминания главного инженера ЭОН-10 контр-адмирала Ю. К. Сенатского : [арх. 6 апреля 2019] // Нептун. Водолазный проект : журн. — 2015. — № 2 (89). — С. 44—49.

- ↑ 1 2 Колосков Н. Н. О подъёме подводной лодки С-80 и о современном состоянии судоподъёмного дела : [арх. 19 июля 2019] // Нептун. Водолазный проект : журн. — 2015. — № 2 (89). — С. 50—53.

- ↑ "Отремонтированный спасатель выведен из состава ВМФ России". Flot.com. Mil.Press. 2011-02-01. Архивировано 27 октября 2017. Дата обращения: 27 марта 2020.

- ↑ Кобчиков Е. Ю. Реквием легенде флота «Карпаты». Информационно-культурный центр. Музей истории Кронштадта (28 июня 2017). Дата обращения: 27 марта 2020. Архивировано 10 сентября 2019 года.

- ↑ 1 2 3 4 5 Васенко, 2008.

- ↑ 1 2 3 4 5 Флот — XXI век, 2018.

- ↑ 1 2 АС-34. Проект 18550, 18551. Сайт «Штурм глубины». Deepstorm.ru. Дата обращения: 4 апреля 2020. Архивировано 2 октября 2019 года.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 Павлюткин В. Н. Трагедия «Курска»: какие извлечём уроки? : [арх. 30 августа 2019] // Красная звезда : газ. — 2000. — 14 сентября. — ISSN 0023-4559.

- ↑ 1 2 Николай Пальчиков. Первопроходцы морских глубин : [арх. 20 мая 2017] // Красная звезда : газ. — 2011. — 20 июля. — ISSN 0023-4559.

- ↑ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 1992 года № 466 «О создании Вооружённых Сил Российской Федерации».

- ↑ Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 1 марта 1993 года № 174. «О совершенствовании деятельности ведомственных аварийно-спасательных служб по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на море и водных бассейнах России». Вып. № 10 от 8 марта 1993 года, ст. 837. Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. Дата обращения: 27 марта 2020. Архивировано 19 марта 2020 года.

- ↑ 1 2 Илюхин В. Н. О развитии системы поисково-спасательного обеспечения морской деятельности России : [арх. 28 сентября 2019] // Нептун. Водолазный проект : журн. — 2014. — № 2 (83). — С. 28—37.

- ↑ Кайфаджян А. А. Мобильные комплексы для поисково-спасательных формирований : [арх. 10 июля 2014] / А. А. Кайфаджян ; М. С. Пармузина // Спасатель МЧС России : газ. — 2007. — № 10.

- ↑ Спасатели Тихоокеанского флота помогли приморским следователям. Mil.ru. Министерство обороны Российской Федерации (22 мая 2012). Дата обращения: 3 апреля 2020. Архивировано 3 апреля 2020 года.

- ↑ 1 2 3 4 Концепция развития системы поисково-спасательного обеспечения Военно-Морского Флота на период до 2025 года // Морская политика России : журн. — 2013. — № 6. — С. 64—70.

- ↑ На Черноморском флоте сформирован отряд спасательных судов. Mil.ru. Министерство обороны Российской Федерации (3 января 2012). Дата обращения: 14 апреля 2020. Архивировано 14 апреля 2020 года.

- ↑ На Северном флоте создан аварийно-спасательный отряд. Mil.ru. Министерство обороны Российской Федерации (20 января 2012). Дата обращения: 14 апреля 2020. Архивировано 14 апреля 2020 года.

- ↑ Современный ГВК позволит избежать повторения трагедий, подобных гибели «Курска». FlotProm. Mil.Press (23 августа 2012). Дата обращения: 7 декабря 2021. Архивировано 1 марта 2021 года.

- ↑ Кристина Уколова. 416 метров ниже уровня моря : [арх. 11 августа 2019] // Красная звезда : газ. — 2019. — № 11 (1 февраля). — С. 7. — ISSN 0023-4559.

- ↑ Сувалов А. Б. Развитие системы поисково-спасательного обеспечения ВМФ РФ. Третья Всероссийская научно-практическая конференция «Спасание на море — 2011». Myshared.ru. ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (40 ГНИИ МО РФ). Дата обращения: 7 декабря 2021. Архивировано 7 декабря 2021 года.

- ↑ Валерий Береснев, Дмитрий Глухов. «Курск» 2.0. FlotProm. Mil.Press (14 ноября 2013). — Институт спасания и подводных технологий. Дата обращения: 7 декабря 2021. Архивировано 23 ноября 2021 года.

- ↑ "Из Астрахани в Дагестан: почему Каспийская флотилия меняет прописку". АНО «ТВ-Новости». RT. 2018-04-02. Архивировано 18 мая 2021. Дата обращения: 7 декабря 2021.

- ↑ ВМС, 1990, Спасательное судно, с. 402.

- ↑ Адамович и др., 2013.

- ↑ Приказ Министра обороны Российской Федерации от 22 июля 2010 года № 999. «Об утверждении Устава службы на судах Военно-Морского Флота». [Регистрационный № 18311 от 31 августа 2010 года]. Mil.ru. Дата обращения: 27 марта 2020. Архивировано 4 февраля 2020 года.

- ↑ Максименко В. А. Прочный сплав опыта старших и энергии молодых : [арх. 17 октября 2022] // Страж Балтики : газ. — 2022. — № 40 (14 октября). — С. 8.

Литература

- Лебедев А. В. Глава I : Спасательные службы России // Спасательное дело в России / А. В. Лебедев ; под ред. В. А. Пучкова ; МЧС России. — М. : ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2014. — С. 9—123. — 251 с. : ил., портр., цв. ил. — ISBN 978-5-93970-107-5.

- Лебедев А. В. Спасательные службы России: история создания и развития // Стратегия гражданской защиты: проблемы и исследования : науч.-аналитический сб. — М. : ФКУ ЦСИ ГЗ МЧС России, 2013. — Т. 3, № 2 (5). — С. 71—90. — ISSN 2224-8617.

- Усов А. В. К вопросу об организационной структуре и специальной боевой подготовке Аварийно-спасательной службы ВМФ ТОФ (1941—1945) : [арх. 3 марта 2020] // Общество: философия, история, культура : журн. — Краснодар : Издательский дом «ХОРС», 2017. — Вып. 9. — ISSN 2223-6449.

- Адамович М. И. Тревоги и будни спасателей / М. И. Адамович ; Г. Л. Васенко, А. В. Жбанов. — Х. : СПДФЛ А. Я. Терещенко, 2013. — 386 с. : ил., портр.

- Зубков Р. А. Таллинский прорыв Краснознамённого Балтийского флота (август — сентябрь 1941 г.) : события, оценки, уроки. — М. : Кучково поле, 2012. — 590, [1] с., [20] л. ил. : портр., табл. — ISBN 978-5-9950-0139-3.

- Военно-морской словарь : [ВМС] / МО СССР ; ВМФ ; редкол.: В. Н. Чернавин (гл. ред.) [и др.]. — М. : Воениздат, 1990. — 511 с., [20] л. ил. : карт. — ISBN 5-203-00174-X.

- Военный энциклопедический словарь : [ВЭС] : в 2 т. / редкол.: А. П. Горкин [и др.] ; Ин-т воен. истории Минобороны России. — М. : БРЭ : РИПОЛ классик, 2001. — (Энциклопедические словари). — ISBN 5-85270-219-6. — ISBN 5-7905-0994-0.

- Васенко Г. Л. На изломе истории : [арх. 28 июля 2012] // Спасатель ВМФ : интернет-журн. — 2008. — 12 февраля.

- Шайхутдинов Д. Г. К 100-летию Службы поисковых и аварийно-спасательных работ Военно-Морского Флота : [арх. 6 декабря 2021] / Д. Г. Шайхутдинов ; Е. В. Тарануха, А. В. Краморенко, А. В. Овчинников // Нептун. Водолазный проект : журн. — 2020. — № 5. — С. 6—17.

- Шайхутдинов Д. Г. Наследники легендарного ЭПРОНа. К 100-летию Службы поисковых и аварийно-спасательных работ Военно-Морского Флота : [арх. 21 апреля 2021] / Д. Г. Шайхутдинов ; А. В. Краморенко, А. В. Овчинников // Военно-исторический журнал : журн. — 2021. — № 1. — С. 59—62. — 2-я с. обл. — ISSN 0321-0626.

Ссылки

- Г. Васенко: ПСС ЧФ на изломе истории. Флот — XXI век. Blackseafleet-21.com (24 марта 2018). Дата обращения: 25 февраля 2024. Архивировано 4 июля 2019 года.

- Наша служба — инженерная. [Текст: «Спасатель ВМФ»]. Flot.com. Mil.Press (6 сентября 2010). Дата обращения: 25 февраля 2024. Архивировано 15 июня 2017 года.

- ЭПРОН и спасатели ВМФ. РетроФлотъ. Retroflot.com (13 июня 2013). Дата обращения: 25 февраля 2024. Архивировано 22 декабря 2019 года.

- «Военная приёмка. Погружение на рекорд. 416 метров ниже уровня моря» на YouTube.

Обычно почти сразу, изредка в течении часа.

![Экипаж спасательного судна СС-750 (до сентября 1995 года — КИЛ-140) проекта 141С отрабатывает спуск СГА АС-26 «Приз» проекта 18551 (342-й аварийно-спасательный отряд ДКБФ)[63] — тренировка по оказанию помощи аварийной подлодке, лежащей на грунте; Балтийское море, 2020 год.](/wikipedia/commons/thumb/0/06/June_2020_Baltic_Fleet_submarine_rescue_exercise_-_Kashtan-class_SS-750_launching_AS-26_DSRV.jpg/250px-June_2020_Baltic_Fleet_submarine_rescue_exercise_-_Kashtan-class_SS-750_launching_AS-26_DSRV.jpg)