Охрана почв — комплекс мер по предотвращению их деградации, загрязнения и захламления[1]; одно из прикладных направлений науки о почве, почвоведения[2]. Также под охраной почв понимается комплекс мер по их рациональному использованию, где под «рациональным» понимается такое их использование, которое является экономически, экологически и социально обоснованным[3]. Меры по охране почв могут носить организационный, правовой и экономический характер, при этом общепризнано, что проведение почвоохранных мероприятий является обоснованным в том числе и для профилактических целей, а не только при уже произошедшем ухудшении качества почвы[1].

Для некоторых особых почв — редких, находящихся под угрозой исчезновения — ведётся «Красная книга почв»; входящие в неё почвы подлежат особой охране[1].

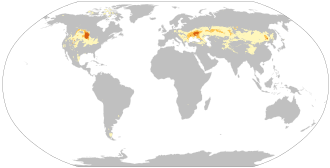

По одной из оценок, потери почвенных ресурсов на планете составляют до 15 млн га в год.

Деградация почв

Под деградацией почв понимается такое их изменение, при котором их свойства и качества (в том числе плодородие) по сравнению с оптимальными ухудшаются. При деградации происходит как количественное, так и качественное ухудшение почвенных показателей[4]. Причиной деградации почв могут быть как антропогенные, так и природные факторы[3].

Отличают три типа деградации почв: физическую, химическую и биологическую деградацию почв. Различные типы деградации нередко влияют друг на друга и проявляются сочетанно[5].

При физической деградации почв изменяются в худшую сторону их физические характеристики, в том числе нарушается их структура, перестают быть оптимальными водно-физические свойства, наблюдается эрозия[5] — процесс разрушения и механического удаления (смыва, сдувания) верхних почвенных горизонтов под действием воды и ветра[3]. Основными факторами физической деградации являются промышленная деятельность и сельскохозяйственное производство[5].

При химической деградации почв изменяются в худшую сторону их химические характеристики, в том числе кислотно-основные свойства, окислительно-восстановительный потенциал, а также содержание макро- и микроэлементов. Химическая деградация может проявляться как почвоутомление[5] (приобретение почвами свойств, при которых падает урожайность даже в том случае, если вносится оптимальное количество удобрений и сохраняются нормальные физико-механические почвенные свойства; это явление обычно наблюдается при монокультурном растениеводстве[3]), вторичное засоление, подкисление либо подщелачивание почв, загрязнение почв опасными химическими веществами[5].

При биологической деградации почв изменяется в худшую сторону видовой состав почвенных организмов (в том числе появляются патогенные микроорганизмы), уменьшается количество полезных организмов в почве, нарушается функционирование комплекса почвенной биоты[5].

Одновременно и к химическому, и к биологическому типу деградации относится явление, как истощение почв — уменьшение в них как количества питательных веществ, так и биологической почвенной активности[3].

Исторические сведения и общие оценки

Деградация почв является следствием человеческого землепользования ещё у древних человеческих цивилизаций, при этом проблемы деградации почв обычно были тесно связаны с процессами обезлесения и опустынивания[5].

Серьёзный урон почвам нанёс переход сельского хозяйства во многих странах мира, особенно в колониальных и зависимых, к системе монокультур (например, при выращивании арахиса, гевеи и кофе). В условиях отсутствия мер по защите почв их плодородие быстро падало, происходила эрозия[6].

В XIX—XX веке деградация почв резко ускорилась в связи с активным развитием промышленности. В XXI веке к факторам, существенно способствующим деградации почв, добавилось глобальное изменение климата[5].

Суммарная же оценка безвозвратно утраченных продуктивных почв на Земле составляет 2 млрд га — то есть больше половины от 3,5 млрд га земель, освоенных человечеством за всю его историю[5][7]. По одной из оценок (2018), ежегодно около 5—6 млн га пахотных земель исключаются из фонда использования по причине своей деградации, ещё около 1 млн га пахотных земель отчуждаются для использования в целях, не связанных с растениеводством[8]. По другой оценке (2023), потери почвенных ресурсов на планете в среднем за последние 50 лет составляют около 15 млн га в год[5].

Методология

Основным методологическим подходом в вопросах охраны почв является качественное и количественное определение идущих в почвах при их использовании деградационных процессов, которые в большинстве случаев являются результатами нерациональной хозяйственной деятельности — то есть экологически необоснованной, не соответствующей биологическому (биосферному) потенциалу конкретной территории[9].

Для оценки качества почвенного покрова применяются различные математические модели, которые описывают, насколько почвы в их текущем состоянии отличаются от эталонов, в качестве которых выступают эти почвы в недеградированном состоянии. С помощью подобных моделей можно, в частности, определить, являются ли нарушения, уже произошедшие в конкретной экосистеме, необратимыми.

Для целей природопользования и, в частности, землепользования обычно используется логистическая модель зависимости качества экосистемы (включающей в том числе и почву) от антропогенной нагрузки. Эта зависимость описывается функцией Ричардса и имеет форму S-образной кривой:

- — координата верхней асимптоты логистической кривой;

- — координата нижней асимптоты логистической кривой;

- — коэффициенты, с помощью которых описываются положение и уровень наклона (крутизна) логистической кривой.

Выделяют четыре качественных состояния экосистемы в целом и почвы в частности:

- допустимые нарушения в экосистеме,

- предельно допустимые нарушения,

- критические нарушения,

- катастрофические нарушения.

Анализ точек перегиба соответствующих производных в уравнении логистической модели позволяет выделить зоны этих качественных состояний:

- — максимум первой производной; соответствуя центру зоны критических нарушений (центру кризисной зоны), определяет зону предельно допустимых нарушений;

- — максимум второй производной; соответствуя центру зоны предельной допустимых нарушений (центру зоны риска), определяет зону обратимых нарушений;

- — минимум второй производной; соответствуя центру зоны необратимых нарушений (центру зоны экологического бедствия), определяет зону критических (необратимых) нарушений

В России по состоянию на 2023 год для оценки качества почв используют «Методические рекомендации по выявлению деградированных и загрязнённых земель» (1996).

Уровни охраны почв

Выделяют несколько уровней охраны почв:

- защита почв непосредственно от уничтожения (такое может случиться, к примеру, при открытых разработках полезных ископаемых, при строительстве и пр.);

- защита уже освоенных и используемых земель от их качественной (существенной) деградации;

- защита используемых земель от негативных структурно-функциональных изменений (комплекс мероприятий, который можно рассматривать как систему опережающей защиты);

- восстановление освоенных земель, уже подвергшихся деградации;

- защита (восстановление) ещё не освоенных «особых» почв, в том числе редких, особо ценных, особоохраняемых; резервирование целинных земель.

Охрана почв от загрязнения

Одним из способов охраны почв от загрязнения является регламентация использования в сельском хозяйстве пестицидов. Наиболее действенными мерами по реализации такой охраны является полное прекращение производства и применения тех ядовитых веществ, которые накапливаются в организмах, а также более активное использование при борьбе с вредителями сельского хозяйства биологических методов[6].

Международное сотрудничество в области охраны почв

Для поддержания и координации работ в области почвоведения (рассматриваемой как фундаментальная наука о нашей планете) функционирует «Международный союз наук о почве» (англ. International Union of Soil Sciences, IUSS) — международная организация, основанная в 1924 году и объединявшая по состоянию на начало 2020-х годов более ста национальных почвоведческих обществ. Союз имеет свой печатный орган («Бюллетень»), раз в четыре года проводит всемирные конгрессы. Россия представлена в Союзе Обществом почвоведов имени В. В. Докучаева[11].

Комплексная оценка почвенных ресурсов нашей планеты стала возможной после того, как в 1971—1975 годах ЮНЕСКО и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) опубликовали «Почвенную карту мира». В 1983 году Международным союзом наук о почве была опубликована первая комплексная программа действий в области охраны почв, адресованная правительствам всех стран, а также международным и локальным организациям, — «Всемирная почвенная политика»[12].

Структурно союз делится на четыре постоянно действующих отдела, которые, в свою очередь, состоят из тематический комиссий. Вопросы, связанные с охраной почв, входят в компетенцию отдела «Использование почв и менеджмент», в которой, в частности, имеются комиссии по охране почв и вод, по контролю деградации почв, их восстановлению и мелиорация, а также по оценке почв и планирование землепользования[11].

«Охрана почв» как учебная дисциплина

«Охрана почв» как учебная дисциплина занимается вопросами почвоводоохранного земледелия, изучает современные методы использования земель[9], закономерности эрозионных процессов, опыт противоэрозионных работ. Изучается почвоведами, агроэкологами, эрозиоведами, агрономами[13].

Примечания

- ↑ 1 2 3 4 Макаров, 2023.

- ↑ Шоба, Красильников, 2022.

- ↑ 1 2 3 4 5 ГОСТ 27593-88, 2008, с. 5.

- ↑ Власенко и др., 2018, с. 31.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Копцик, 2023.

- ↑ 1 2 Колбасов, Краснов, 1975.

- ↑ Власенко и др., 2018, с. 3—4.

- ↑ Власенко и др., 2018, с. 4.

- ↑ 1 2 Власенко и др., 2018, с. 3.

- ↑ Власенко и др., 2018, с. 7—9.

- ↑ 1 2 Таргульян, 2012.

- ↑ Горшков, 1989, с. 38.

- ↑ Власенко и др., 2018, с. 154.

Литература

- ГОСТ 27593-88. Почвы. Термины и определения : межгосударственный стандарт. — Переиздание. — М. : Стандартинформ, 2008. — 9 с. — УДК УДК 001.4:502.3:631.6.02:004.354(G).

- Власенко В. П., Подколзин О. А., Осипов А. В. Охрана почв : учебное пособие / Министерство сельского хозяйства РФ. — Краснодар : КубГАУ, 2018. — 171 с. — ISBN ISBN 978-5-00097-544-2.

- Горшков С. П. Охрана окружающей среды // Горная энциклопедия : в 5 т. / гл. ред. Е. А. Козловский. — М. : Советская энциклопедия, 1989. — Т. 4 : Ортин — Социосфера. — С. 35—40. — 623 с. — 55 700 экз.

- Охрана природы / О. С. Колбасов, Н. И. Краснов // Отоми — Пластырь. — М. : Советская энциклопедия, 1975. — (Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969—1978, т. 19).

- Международный союз наук о почве / В. О. Таргульян // Маниковский — Меотида. — М. : Большая российская энциклопедия, 2012. — С. 559. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 19). — ISBN 978-5-85270-353-8.

Ссылки

- Копцик Г. Н. Деградация почв. — Большая российская энциклопедия: научно-образовательный портал, 2023. — 27 декабря. — Дата обращения: 15.01.2024.

- Макаров О. А. Охрана почв : [арх. 15.01.2024]. — Большая российская энциклопедия: научно-образовательный портал, 2023. — 27 декабря. — Дата обращения: 15.01.2024.

- Шоба С. А., Красильников П. В. Почвоведение : [арх. 12.01.2024]. — Большая российская энциклопедия: научно-образовательный портал, 2022. — 3 октября. — Дата обращения: 21.02.2024.

Обычно почти сразу, изредка в течении часа.